臨床検査科

認定資格等取得状況

臨床検査に携わる場合、臨床検査技師の国家試験に合格し、免許を取得しなければなりません。

この免許の他に、各種学会等で認定資格試験が行われておりますが、自分たちのスキルアップのためにチャレンジしています。

(令和7年7月現在 臨床検査技師21名)

| 細胞検査士 | ・・・2名 |

| 超音波検査士 | ・・・3名 |

| 認定一般検査技師 | ・・・2名 |

| 認定血液検査技師 | ・・・1名 |

| 認定輸血検査技師 | ・・・1名 |

| 認定臨床微生物検査技師 | ・・・1名 |

| 臨床工学技士 | ・・・2名 |

| 緊急臨床検査士 | ・・・10名 |

| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任 | ・・・3名 |

| 有機溶剤作業主任者 | ・・・2名 |

| 毒物劇物取扱責任者 | ・・・1名 |

| 二級臨床検査士(血液) | ・・・1名 |

| 二級臨床検査士(病理) | ・・・2名 |

| 二級臨床検査士(微生物) | ・・・4名 |

| 二級臨床検査士(生理) | ・・・2名 |

| 二級臨床検査士(免疫血清) | ・・・1名 |

| NST専門療法士 | ・・・1名 |

血液検査室

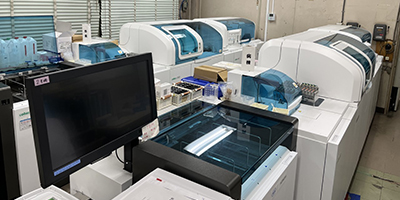

血液検査室では血球算定、血液像、赤沈、凝固・線溶検査を行っています。これらの検査は病態把握に不可欠な検査です。現在は全自動型分析器で測定し、一部の項目を除き診療前検査として随時診療科に報告して診断や治療に活用されています。

【全血算:Complate blood count】

末梢血中を循環する血液3系統(赤血球・白血球・血小板)の数量および形態を算定・観察するもので、血液疾患の診断に重要な情報を提供します。

1.赤血球数(RBC)

赤血球数(RBC)、ヘモグロビン(Hgb)、ヘマ トクリット(Hct)値の数が減少することを貧血といいます。

平均赤血球恒数(MCV・MCH・ MCH)は貧血の 原因・種類を分類するのに重要です。

また、血液は骨髄で造られるため、骨髄の異常によ っても貧血となります。

2.白血球数(WBC)

白血球は好中球・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球の5種類の細胞系に分類されそれぞれ異なった働きをしています。白血球の数は炎症、感染症、白血病、アレルギーなどで増加し、再生不良性貧血、ウイルス感染などで減少します。

3.血小板(PLT)

血小板は止血作用のある細胞で、数が減少すると出血しやすくなります。また,血栓症や動脈硬化の進展にも関与するとされています。

【血液像】

白血球数の異常が見られる場合、白血球分類と同時に赤血球と血小板の形態を観察します。

【赤沈】

1時間、2時間の間に赤血球の沈降したミリ数を測定します。炎症などがあるときは亢進します。

【凝固・線溶検査】

血液の中には血液を固まらせたり(凝固)、いったん固まった血液を溶かしたりする働き(線溶)をもつ成分があり、これらの成分の働きを調べる検査です。特に凝固検査は出血 した時に止血できるかどうかを見る検査のため、手術前や経口抗凝固剤(血を固まらせにくくする

生化学血清検査室

血液の中に含まれる多くの化学物質を測定するもので、体の健康状態、特に内臓関係をチェックできます。

血液の中に含まれる多くの化学物質を測定するもので、体の健康状態、特に内臓関係をチェックできます。

ただし、診断は医師が以下の結果のみでなく、他の検査や症状などから総合的に判断して行います。

測定には、信頼性の高い分析装置を使用しており、診療前検査として迅速で正確なデータを提供しています。

肝機能検査

以下の検査項目は肝機能検査の代表的な項目です。症状等で検査を組み合わせ、診断に利用されます。

1.AST(GOT)

心筋、骨格筋、肝臓に多く含まれる酵素です。特に心臓や肝臓の機能を目的として検査されます。

2.ALT(GPT)

肝臓に多く含まれる酵素です。特に肝臓の機能を目的として検査されます。

3.LD(LDH)

あらゆる組織に広く分布する酵素ですが、特に心臓や肝臓の機能を目的として検査されます。

4.総ビリルビン(T-Bil)・直接ビリルビン(D-Bil)

赤血球の分解産物です。肝機能障害や胆道閉塞などで上昇します。

5.ALP(アルカリホスファターゼ)

肝臓、胆道疾患と関係があります。また、骨の新生時(骨折、成長期など)や胎盤の状態(妊娠など)によっても上昇します。

6.γ-GT(γ-GTP)

肝臓、胆道系を目的として検査されます。値に男女差があり、また一般的に飲酒が常習の方は高値となります。

7.コリンエステラーゼ

肝臓で作られる酵素のため肝臓の機能が低下すると値も低値となります。

慢性肝炎、肝硬変、低栄養などで低下し、脂肪肝や甲状腺機能亢進などで高値となります。

腎機能検査

1.尿素窒素(UN)・クレアチニン

いずれも一種の老廃物で、腎臓で濾過されて尿に排出されます。そのため腎臓の機能低下による排泄障害で上昇します。

2.尿酸(UA)

痛風で上昇します。また、腎障害でも上昇します。

糖代謝検査

1.血糖

血液中のブドウ糖のことで、腸から吸収されて肝臓に運ばれ、グリコーゲンとして蓄えられます。必要時に再びブドウ糖となり血液により組織に運ばれエネルギーとして利用されます。食事や運動によって変動するため安静空腹時の採血が原則となります。

2.ヘモグロビンA1c(HbA1c)

ブドウ糖と結合した赤血球中のヘモグロビンのことで、1~3ヶ月前の血糖値の状態を反映します。

脂質検査

1.総コレステロール(TC)

脂肪の消化を助ける胆汁酸や、性ホルモンの材料で細胞膜の構成成分ですが、多いと動脈硬化を促進させる一因となります。少なすぎても様々な障害を伴います。

2.HDL-コレステロール(HDL-C)

善玉コレステロールと呼ばれています。血管壁に付着した悪玉コレステロールを取り除く働きがあります。

3.LDL-コレステロール(LDL-C)

悪玉コレステロールと呼ばれています。

4.中性脂肪(TG)

体内でエネルギーとして使用され、余分なものは皮下脂肪として蓄えられます。血液中の濃度が高いと肥満や脂肪肝となります。検査値は食事によって大きく変動するため空腹時での採血が原則となります。

その他

1.総タンパク(TP)

アルブミンやグロブリンなどのタンパクの総量です。

2.アルブミン(ALB)

総蛋白の構成成分のひとつです。肝臓機能の低下や栄養障害、ネフローゼ症候群、炎症性病変などで低下します。

3.CK(CPK)

心筋や骨格筋の損傷などで上昇します。

心筋梗塞のときは、CKの構成成分であるCK-MBも重要視されます。

4.アミラーゼ(AMY)

膵臓疾患や耳下腺・唾液腺疾患で上昇します。

5.C反応性蛋白(CRP)

炎症症状の指標のひとつです。炎症や組織の破壊により増加します。

一般検査室

私たちの身体の中に代謝異常があると、尿や便などの性状に変化がみられます。

これら、尿や便を調べることで、腎臓をはじめ各臓器の異常などを知ることができます。

一般検査では、尿・便・髄液・胸水・腹水などの検体を扱い、その性状をはじめ成分やその量を調べます。

尿定性検査

| 色調 | 正常な色調は淡黄色~麦黄色です。飲水や発汗の量によって正常でも変化します。薬の影響でも変わることがあります。 |

|---|---|

| 混濁 | 尿は細菌や細胞成分で濁りますが、正常な場合でも結晶や塩類の析出によって濁ることがあります。 |

| 比重 | 尿の中にどれだけのものが溶けているかを測定します。一般に尿量が増える疾患では低く、脱水などで尿量が減ると高くなります。しかし、糖尿病では尿量が増えますが高くなります。 |

| PH | 通常の尿は弱酸性ですが、代謝・呼吸・腎臓疾患により幅広く変動します。食事や運動によっても変動が見られます。 |

| 蛋白 | 主に腎臓や膀胱などの障害によって排出されますが、健康な人でも運動後、発熱時などに排出されることがあります。 |

| 糖 | 糖尿病のような高血糖の場合や、腎機能障害がある場合に排出されることがあります。 |

| ケトン体 | 糖の代謝障害(糖尿病の悪化、インスリン不足)や、嘔吐、下痢、飢餓、高熱などで排出されることがあります。 |

| ウロビリノーゲン | ビリルビンの代謝産物です。通常(±)ですが、肝疾患や溶血性貧血または便秘で(+)、胆道の閉塞や下痢で(-)となります。 |

| ビリルビン | ヘモグロビンの代謝産物です。肝障害や、結石や腫瘍による胆管の閉塞が起きると血液中のビリルビンが上昇し、尿中に排泄されるようになります。 |

| 亜硝酸塩 | 尿路感染症があると、陽性になることがあります。 |

| 白血球 | 尿路の炎症があると、尿中の白血球が増加します。 |

尿沈渣

尿中に含まれる細胞などの成分やその量を顕微鏡で調べます。

便検査

潜血反応:便に血液が混入しているかどうかを調べる検査です。消化管からの出血の有無を調べることが出来ます。

輸血検査室

輸血の目的

輸血は、大量の出血によって循環血液量が減った場合や、貧血によって体の組織へ酸素が運べなくなった場合、あるいは出血を防ぐため凝固因子補充をしなければならない場合に行います。輸血をしなかった場合には、出血性ショック、多臓器不全、出血多量による生命の危険が生じます。

血液製剤別の使用目的

- 赤血球液:体内に十分な酸素を運ぶ赤血球を供給します。

- 新鮮凍結血漿:凝固因子の補充により、出血を防ぎます。

- 血小板:血小板の補充により、出血を防ぎます。

|

|

|

| 赤血球液 | 新鮮凍結血漿 | 血小板 |

|---|

輸血検査の目的

患者様自身の血液型と適合する血液を安全に輸血する為に行う検査です。

誤った血液型の血液を輸血すると、体の中で血液が固まったりし、重篤な場合には死につながるため、大切な検査です。

交差適合試験

輸血する患者(ドナー)血液と、輸血される患者様(レシピエント)の血液を実際に反応させて、その患者様に適合する血液かどうかをみる検査です。

輸血による副作用

まれに、蕁麻疹、アナフィラキシー反応、血圧低下、呼吸困難、発熱、感染症、輸血後移植片対宿主疾患(GVHD)など、輸血による副作用が起こる場合があります。

自己血輸血とは

献血された他人の血液を輸血するのではなく、自分の血液を事前に採血し、貯血した血液を輸血する事です。(手術などにおいて出血量が自己血で対応可能、患者様の全身状態が安定している、などの条件が満たされていることが必要です)

自己血輸血の良い点は、ウイルスなどの感染症の副作用や血液型の不一致による副作用、輸血後移植片対宿主疾患(GVHD)の発症を防ぐ事が出来ることです。

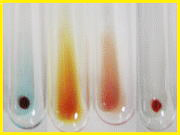

ABO血液型検査

血液型は大きく、A型、B型、AB型、O型に分けられます。

血液型は、赤血球の表面の膜についているマーク(抗原)の違いにあります。A型の赤血球にはA型を示すマーク(A抗原)が、B型の赤血球にはB型を示すマーク(B抗原)があります。

A抗原をもつものがA型、B抗原をもつものがB型、A抗原とB抗原の両方の抗原をもつものがAB型、A抗原、B抗原のいずれも持たないものがO型となります。

| A型 Rh(+) | B型 Rh(+) |

|---|---|

|

|

| 抗A 抗B Ctrl 抗D | 抗A 抗B Ctrl 抗D |

| O型 Rh(+) | AB型 Rh(+) |

|

|

| 抗A 抗B Ctrl 抗D | 抗A 抗B Ctrl 抗D |

Rh血液型検査

血液型には、A型、B型、AB型、O型のほかにRhという型があり、D抗原をもっている人をRh(+)、もっていない人をRh(-)としています。このD抗原を調べる検査です。 日本人ではRh(-)の人は0.5%(200人に1人)です。

細菌検査室

細菌検査とは・・・

患者様から採取した検体(検査材料)から細菌を検出し、その菌が何菌であるか、および、その細菌の種々の薬剤に対する効果の検査を行い、感染症の診断や抗生物質による治療方針の決定などにつながる検査をしています。

特に最近問題となっている多剤耐性緑膿菌やメチシリン耐性黄色ブドウ球菌などの薬剤耐性菌の検出には特に注意を払い、院内感染制御チーム(ICT)の一員として一役かっています。

次に主な検査について紹介します。

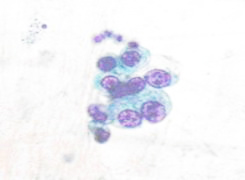

顕微鏡検査

細菌は小さく、直接肉眼で見ることは出来ません。そのため通常は光学顕微鏡を使い1000倍に拡大した検査材料を観察します。細菌を染める一般的な染色方法はグラム染色が代表として挙げられます。菌の種類によって青く染まったり赤く染まります。また、菌体の周囲が染まらずに抜けて見える現象が観察されるものもあります。また、菌の形態によって丸い菌が球菌、細長い菌が桿(かん)菌と呼ばれ、その形も棒状、ラセン状、コンマ状という形態の違いや各々の菌の配列パターン(連鎖状、ブドウの房状)があります。

これらの染色の色や形態、さらには配列等によって感染の起炎菌の種類を推測します。

例を挙げると、紫色に染まり、球状の菌がブドウの房状に集まっていれば黄色ブドウ球菌(左の写真)を疑い次の検査(培養同定検査)に移ります。 右の写真は結核菌の染色像です。結核菌はチールネルゼンという特殊な染色法により赤く染めることができます。

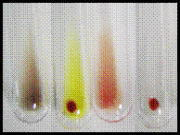

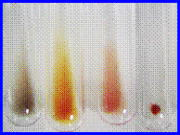

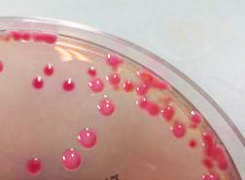

培養同定検査

検査材料を目的の細菌が発育しやすい環境(培地)に塗ります。

その培地を菌が発育しやすい環境下において約1日培養すると、細菌の独立したコロニー(集落)ができます。そのコロニーでもある程度、菌名を推測できますが、同定(菌名の決定)するには、この独立したコロニーを用いてさらにその菌の性質を検査して、菌の種類を同定します。

調べる菌の性質は乳糖や白糖等の糖分の分解性やアミノ酸の分解性、菌の持つ酵素を調べる等様々な種類があり、これらの性質を組み合わせて菌の種類を決定します。

細菌のコロニーの例として、左の写真が黄色ブドウ球菌のコロニーで、右の写真が腸内細菌のコロニーです。

薬剤感受性試験

培養同定検査で同定された菌の病原性が高いと判断される場合や、原則無菌である材料(髄液や血液等)から菌が検出された場合、他に院内感染において重要な菌種について、どの抗生物質が有効かを調べます。それが薬剤感受性試験です。方法として培養検査で作ったコロニーを使い、さらに菌を発育させる環境下におきますが、この時に薬剤(抗生物質)も環境に混ぜてから培養します。そして、菌が発育しなければその薬剤が有効と判断し、発育すれば効かないと判断します。これを薬剤の濃度別や種類別に、行いその菌に対する有効な薬剤や量を推測します。

食中毒の原因となる細菌について

食中毒の原因の約90%は細菌によって引き起こされています。有名なものにはO-157や黄色ブドウ球菌、サルモネラ、腸炎ビブリオなどがあります。(菌の特徴や症状は下の表に示します。

| 菌名 | 症状 |

|---|---|

| 腸管出血性大腸菌 O157 |

菌の出すベロ毒素により、出血性の大腸炎、腹痛を発症し、血便を伴う下痢症状を起こします。 |

| 黄色ブドウ球菌 | 菌自体はあまり怖くないのですが、食品中で増殖するときに出すタンパク毒素「エンテロトキシン」により激しい吐き気、腹痛、下痢などの症状があります。 この毒素は熱に大変強く、通常の加熱では分解しません。 |

| サルモネラ | 腹痛、下痢、発熱(38℃~40℃)などの症状を起こします。 |

| 腸炎ビブリオ | この菌は他の菌より短時間で増殖するので、食中毒を起こしやすく大変危険です。 菌自体は真水や酸に弱く、加熱で容易に死滅します。 吐き気、激しい腹痛、下痢などの症状があります。 魚介類で増殖しやすく、さしみなどを常温で放置しておくと食中毒を起こします。 |

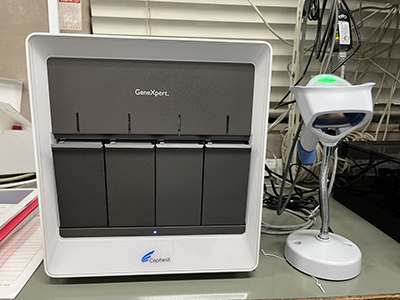

遺伝子検査

遺伝子検査は、鼻咽頭拭いや喀痰などの検体から、細菌やウイルスの遺伝子を抽出し、目的の遺伝子を増幅させることで、極少量の病原体でも検出が可能となる検査です。本検査は、迅速かつ感度が良いため、早期診断や周囲の感染対策に有用となります。代表的な病原体として、新型コロナウイルスなどが検出できます。

病理細胞診検査室

病理組織検査

病変のある身体の一部を採取し、細胞や組織の形の変化を肉眼的、顕微鏡的に観察し、病気の診断を行う検査です。

手術で摘出された臓器、胃カメラなどで採取された組織など、人体から採取されるおよそすべてのものが検査の対象となります。

この検査結果を基に治療方針が決められ、手術の術式が決定されることが多く、重要な検査です。

※組織とは…ある一定の働きを持った細胞の集まりのことです。

組織が集まったものが臓器になります。

病理組織検査の目的

- どのような病気であるかを診断する。

- 病変が腫瘍であるか炎症であるか、などを診断する。

- 手術で摘出された臓器などの場合、病変の程度・広がり、病変部がすべて取りきれているか、などを確認する。

- 治療の効果がどの程度現れているか、を検索する。

※腫瘍とは・・・

細胞は通常は必要に応じて分裂して増えますが、色々な原因により無制限に増えることがあります。この無制限に増える細胞(腫瘍細胞と言います)が集まった組織を腫瘍と言います。

腫瘍は腫瘍細胞の性質によって良性と悪性に分けられ、悪性のものを一般的にがんと呼びます。

良性腫瘍と悪性腫瘍は性質がまったく違いますので、これらを見分けるのが病理検査の大きな目的の一つになっています。

術中迅速診断・検査

手術中に病理組織学的な診断を得たいときに行われます。病変切除断端に腫瘍の有無、リンパ節転移の有無などを診断し、手術続行の可否や手術式の変更にとても重要で、スピードが必要な検査です。

検体は必要なところを病理医に切り出しをしてもらい、水溶性包埋剤を用いて液体窒素で急速凍結させます。それを-20℃の機器の中で薄く切り(2~6μm)、スライドガラスに貼り付け、固定、染色をして病理医に診断してもらいます。

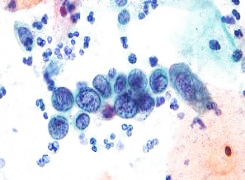

細胞診検査

病変部(腫瘍など)から採取した細胞の良性・悪性を診断し、早期癌の発見に欠かせない検査です。たとえば乳房のしこりに気づき病院を受診すると、視診・触診・超音波・乳房X線などの検査をします。そして確定診断をするため、しこりに注射針を刺して、中の細胞を採取し(穿刺吸引細胞診)、この細胞をスライドガラスに吹きつけ、ただちにアルコール固定をします。そして染色、顕微鏡観察をし、悪性か良性かを判定します。

また尿や喀痰、胆汁、婦人科で採取した細胞も検査します。細胞診検査は諸臓器に発生する悪性腫瘍細胞の有無及び治療効果の判定、感染症などの情報を得ることができ、人間ドック・集団検診の中でも実施されています。

|

|

| パパニコロウ染色 婦人科 子宮頚部 上皮内癌 |

パパニコロウ染色 喀痰 腺癌 |

|---|

病理解剖

病理解剖は懸命な治療にもかかわらず、不幸にして亡くなられた方の死因を究明し、後の患者さんの治療に役立てるために行います。執刀は病理医が行います。

生理機能検査

心電図、脳波、呼吸機能、超音波検査など、患者さんの体に直接検査器具をつけて、体の状態を調べる検査部門です。

心電図

心電図検査は心臓の活動により生じる電気的変動を記録します。心臓の病気(不整脈、心肥大、心筋梗塞など)の診断に有用です。

| 1. 心電図(安静時心電図) ベッド上で、胸部、手首、足首に電極をつけ安静にして記録します。 力を抜いてリラックスして行う検査です。 |

|

| 2. ホルター心電図(24時間心電図) 胸部に電極をつけ小型のレコーダーに接続して、心電図を24時間記録します。 安静時心電図ではとらえられない一過性の異常を見つけ出すのが目的です。 検査記録中に飲食や睡眠、仕事など普段どおりの生活が出来ますが、機械が水に濡れてしまうようなこと(入浴など)は出来ません。 |

脳波検査

脳波検査は、脳から生ずる電位の変動を頭皮上の電極から記録するものです。

てんかん、脳腫瘍、脳血管障害などの診断に際して、重要な検査です。

検査に痛みはなく、電極をつけ始めてから検査終了まで1時間弱くらいかかります。

頭に検査用のペーストを使って電極をつけ、ベッドに横になり、軽く目を閉じてリラックスした状態で行います。

検査中、目の開閉や光の点滅をうけたり、深呼吸を行っていただく場合があります。

検査の前日は洗髪し、当日は整髪料などを使用しないようにして下さい。

呼吸機能検査

肺の大きさや気道の状態を調べる検査です。掛け声に合わせて息を大きく吸ったり吐いたりしていただきます。肺疾患の診断や、全身麻酔をかける手術の前などにも行われます。

| 1.肺活量 出来る限り息を大きく吸ったり吐いたりして 肺が取りこめる空気の量(肺の大きさ)を測定します。 |

| 2.努力性肺活量 吸えるだけ大きく吸った息を勢いよく一気に吐いて肺活量を測定します。 一気に吐き出した最初の1秒間にどれくらいの量を吐き出すことが出来るかなどを評価します。 また、この検査で描かれるフローボリュームカーブは肺の状態を反映しているため、肺疾患の種類を知る上でとても有用です。 |

超音波検査

超音波検査とは、超音波という音を利用して体の中を画像(絵)として映し出す検査です。超音波を使いますので、放射線被曝は伴わず、安心して受けられる検査です。

- 腹部超音波検査

主に肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓の状態を調べる検査です。

腹部の検査の場合、食事をすることでお腹の中にガスが発生し見え難くなってしまうため、検査が午前中なら朝食を、午後ならば昼食をとらないでおいでください。 - 乳腺超音波検査

乳房のしこり(腫瘤)が良性か悪性かを調べる検査です。良性の乳腺症やしこりのようなものから、乳がんまで早期に発見することが出来ます。 - 頸動脈超音波検査

頸動脈という血管の壁が、動脈硬化により厚くなったり狭くなっていないか調べる検査です。全身の動脈硬化の程度を表す指標を評価できます。また、脳血管疾患に対する評価のためにも行われます。 - 心臓超音波検査

心臓の大きさや、心筋の厚さ、弁の動きや形態、異常血流の有無を調べる検査です。