臨床研究部

臨床研究部長挨拶

臨床研究部長 加藤 徹

国立病院機構では、診療はもちろんのこと、臨床研究にも力を注いでいます。臨床研究部は2004年4月に設立され、初代の羽金和彦臨床研究部長のもと、患者さまの診療に直接役立てられるような臨床研究を行ってまいりました。2013年1月1日からは、わたくしが臨床研究部長を引き継がせていただいております。

現在、臨床研究部は5つの研究室からなり、多忙な診療業務の中、研究活動に従事しています。これからも志を高くもって、目の前にいる患者さまの診療に役立つ研究、医療の向上に役立つ研究を行い、よりよい医療の進歩に貢献したいと願っております。

臨床研究は患者さまのご協力なしには成り立ちません。患者さまの同意のもと、個人が特定されないようプライバシーに十分配慮したうえで、検査結果を統計や臨床研究に活用させていただく場合があります。ご協力ご理解のほどお願い申し上げます。

業績目録 ![]() [PDF:447KB]

[PDF:447KB]

臨床研究部の概要

現在、栃木医療センター臨床研究部は、

1.生殖・発育生理研究室(室長:小林めぐみ)

2.臨床内分泌・代謝研究(感染制御)研究室(室長・主任研究員:山口禎夫)

3.実験外科・生体工学研究室(室長:尾曲健司)

4.臨床薬理研究室(室長・主任研究員:須賀賢一郎;研究員:岩渕博史)

5.感染・免疫研究室(室長・主任研究員:上原慶太;研究員:矢吹 拓)

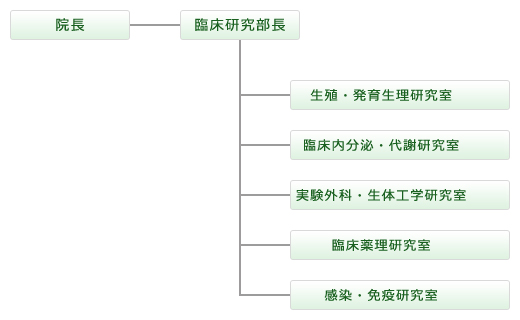

の5つの研究室で組織されており(下図)、病因・病態の解明、新しい診断法・治療法の開発に関して臨床研究を進めています。

国立病院機構EBM研究に参加させていただくほか、他の研究機関や他大学との共同研究も行っています。

臨床研究部 組織図

生殖・発育生理研究室

生殖・発育生理研究室(室長:小林めぐみ)

生殖・発育生理研究室は 当院の臨床研究を支援、推進する部門です。

活動は1.臨床(研究)倫理、2.臨床統計、3、研究実施支援 が三本の柱です。

- 臨床(研究)倫理 は 生命倫理の原則に則った倫理的判断と情報の共有を目指します。

- 臨床統計 は 統計学の進歩を取り込んで、科学的なエビデンスを生み出せる方法論を共に考えて参ります。

- 研究支援 は 治験管理室と協力して、治験、EBM研究などの 国立病院機構臨床研究事業の支援を行うと共に、厚生労働省科研費、文部省科研費等の研究費の獲得の御世話を行っております。

臨床内分泌・代謝研究(感染制御)研究室

臨床内分泌・代謝(感染制御)研究室(室長・主任研究員:山口禎夫)

研究活動

感染制御研究室

現在行っている医療に対し、自問自答を繰り返しながら日々の臨床に携わっているというのは臨床研究医師としての性ではないでしょうか。本研究室では、感染症やアレルギーといった一般的な疾患に対する治療や啓蒙活動に対する研究、治療成績に対する解析を行っております。また国立病院機構の研究にも参加しております。成績は極力学会で発表し、議論をしてさらなる展開を模索しております。

細菌は15~30分で分裂します。一方人間は主に20~40歳代に出産、つまり数十年かけて子孫を残します。よって細菌は一晩に人間に換算すると平安時代から現代までの進化を遂げ増えています。その進化に対抗するには適切な薬剤を十分量早期に投与することが望まれます。また、新規抗菌薬を使用するとそれに対する耐性菌が生まれ、その耐性菌に対する新規抗菌薬が発売されるという“いたちごっご”が繰り広げられていますが、耐性菌を生み出す速度を遅らせるには、短期間の投与が推奨されます。完全な耐性菌ができるまでには菌は必ずヘテロ耐性(様々な耐性を有する細胞集団)という過程がありますが、その耐性菌を抗菌薬が選択して進化させてしまうわけです。例えばVISA(バンコマイシン中等度耐性MRSA)を内在しているヘテロVISAは一般細菌検査室では耐性菌として検出できないので、知らない間に細菌は大きな進化を遂げていると言えます。いたちごっこの話をしましたが、これまた一般細菌検査室では検出できないBIVR(β-lactam antibiotic induced VCM-resistant MRSA:通称ビーバー)という耐性菌の臨床研究も行っております。細菌同志は遺伝子のやりとりをしており、緑膿菌やアシネトバクター、腸内細菌の多剤耐性菌の脅威にさらされています。現在2020年を目標に厚生労働省から薬剤耐性菌(AMR)アクションプランが示され、耐性菌を監視し制御するには研究がかかせないと考えております。

スタッフ紹介 山口 禎夫(Yamaguchi Yoshio)

医学博士

臨床研究部 抗感染症薬研究室(現:感染制御研究室)室長

感染アレルギー科医長 小児科医師

日本感染症学会認定専門医・指導医

日本化学療法学会認定 抗菌化学療法専門医・指導医

Japanese Antimicrobial Chemotherapy Physician(JACP)Fellow of JACP

日本感染症学会認定感染制御専門医(ICD)

日本小児感染症学会指導医

日本アレルギー学会認定専門医

日本小児科学会認定専門医・指導医

日本感染症学会評議員・日本化学療法学会評議員・日本小児感染症学会評議員

日本環境感染学会評議員・日本臨床微生物学会評議員

栃木県インフェクションコントロール研究会世話人

小児科領域耐性菌研究会世話人

医師専用医療サイト『小児呼吸器感染症』Expert

所属学会

日本感染症学会、日本小児感染症学会、日本化学療法学会、日本環境感染学会、日本臨床微生物学会、日本ワクチン学会、日本小児科学会、日本アレルギー学会、日本小児アレルギー学会

研究業績

論文業績

学術講演

学会発表

平成28年度学会発表

平成27年度学会発表

平成26年度学会発表

平成25年度学会発表

平成24年度学会発表

平成23年度学会発表

平成22年度学会発表

平成21年度学会発表

平成20年度学会発表

平成19年度学会発表

平成18年度学会発表

平成17年度学会発表

実験外科・生体工学研究室

実験外科・生体工学研究室(室長:尾曲健司)

【多施設共同研究】

倫30-13

胆道癌切除例に対する S-1 術後補助化学療法の至適投与期間を検討するランダム化比較第Ⅱ相試験(TOSBIC 03)

倫2019-02

切除可能境界湿潤性膵管癌症例に対する導入化学療法および放射線化学療法の有効性の検討-第Ⅱ相試験-

倫2019-23

肝胆膵領域の腫瘍性病変についての多施設共同後方視的臨床研究

倫2022-12

膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)後の穿刺経路腫瘍細胞播種(Needle tract seeding)の前向き全国調査

倫2024-10

胆道癌に対する洗浄細胞診の意義の検討

倫2024-12

閉塞性大腸癌における減圧療法に関する多施設共同後ろ向き研究

倫2021-06

関東域内の大腸癌手術症例に対する多施設共同研究グループKanto Colorectal Cancer Reserch Group(KCCRG)によるデータ集積

【最近の英文論文】

#外科学 #症例報告

Yoshikawa Y, Suzuki K, Hashimoto T, Omagari K, Sasaki T, Tomita Y, Tamura A

Clinical complete response maintained for more than 5 years after aggressive chemoradiotherapy for advanced rectal cancer with necrotizing fasciitis: a case report

J Surg Case Rep. 2023 JUN 1;2023(6)

Journal Impact Factor 2021: N/A

PMID: 37332663 DOI: 10.1093/jscr/rjad292 WoS: WOS:001012113300003

#腫瘍学

Sasaki T, Otsuka K, Yoshikawa Y, Omagari K, Hashimoto T, Suzuki K, Tamura A

Tooth Loss as a Predictor of Postoperative Complications and Prognosis in Patients with Colorectal Cancer

J Gastrointest Cancer. 2023 DEC;54(4):1261-1267.

Journal Impact Factor 2021: N/A

PMID: 36807767 DOI: 10.1007/s12029-023-00924-5 WoS: WOS:000935364300001

臨床薬理研究室

臨床薬理研究室 構成メンバー

室長・主任研究員:須賀賢一郎(当院歯科口腔外科部長)

研究員:岩渕博史(国際医療福祉大学病院教授)

臨床薬理学とは、EBMに基づく薬物治療学を目指し、薬とその臨床使用に関する種々の科学的研究を行う学問であります。当然のことでありますが、その究極の目標は、個々の患者に対して、より有効で安全性の確立された薬の的確な使い方を完成することにあります。

このようなことを背景に、当研究室では、当初、新規医薬品開発に関わる臨床試験ないし治験を中心とした臨床研究をおもにすすめてまいりました。しかし、近年、ドライマウスや抗がん剤をはじめとする種々の薬物療法の結果惹起された口腔衛生状態不良や歯周病などの口腔疾患と糖尿病や心血管系疾患、関節リウマチ、誤嚥性肺炎、細菌性心内膜炎、早産・低体重児出産などの全身疾患との関連性を指摘されるに及び、口腔衛生状態や口腔ケアに関連する臨床薬理学的領域の研究にも着手するようにしております。

以下は当研究室が公的研究費の助成を受け、これまでに行ってきた臨床研究テーマです。

- HIV患者の歯科治療における感染防御対策に関する研究(分担研究者 内山公男)

- 国立病院歯科におけるC型肝炎対策(分担研究者 内山公男)

- がん治療による口腔内合併症の実態調査及びその予防法の確立に関する研究(分担研究者 岩渕博史)

- 妊婦の口腔衛生状態と低出生体重児との関係に関する大規模観察的研究(主任研究者 岩渕博史)

- 高齢者の口腔乾燥症と口腔粘膜および上気道、上部消化管疾患に関する大規模検察的研究(主任研究者 岩渕博史)

- 高齢者の口腔機能の評価法並びに改善法に関する研究(分担研究者 岩渕博史)

- 唾液を指標とした口腔機能向上プログラム作成(分担研究者 内山公男)

- 高齢者のドライマウスの実態調査及び標準的ケア指針の策定に関する研究(分担研究者 内山公男)

- 口腔ケアの導入と標準化に関する研究(主任研究者 岩渕博史)

- 高齢者の口腔機構の評価法及び維持・向上法に関する研究(分担研究者 岩渕博史)

- 薬物性の口腔乾燥症状を段階的に評価するための診断法確立に向けた基礎的研究(主任研究者 岩渕博史)

- 歯科医療機関における効果的な院内感染症対策の促進に関する研究(分担研究者 岩渕博史)

- 口腔ケアの誤嚥性肺炎予防効果に及ぼす予測因子の解明(主任研究者 岩渕博史)

感染・免疫研究室

感染・免疫研究室(室長・主任研究員:上原慶太;研究員:矢吹 拓)

一人でも多くの患者様のために少しでも治療のお助けができるよう、内科疾患全般の新規治験薬、EBM研究、市販後調査も含めて日々の診療と共に研究を行っています。以下は最近の研究内容です。

- 重症敗血症に対する新規抗菌薬

- 肝性浮腫に対する新規利尿薬

- 難治性逆流性食道炎に対する治療薬の市販後調査

- 肝硬変における低アルブミン血症に対する治療薬の市販後調査

- 癌性突出疼痛に対する新規治験薬

- 慢性C型肝炎治療薬の市販後調査

- 低用量アスピリンによる胃十二指腸粘膜障害に対する新規治験薬

- 尿路感染症における新規抗菌薬

- 2型糖尿病を併せ持つ高血圧患者におけるメトホルミンを投与した際の心肥大・心機能に対する研究

- 観血的医療処置時の抗血栓薬の適切な管理に関する研究